【必見】中学受験が劇的に変わる!やる気を引き出す脳科学ママテク5選

はじめに:やる気を引き出すには脳の仕組みを味方に

「やる気が出ない」「勉強しなさいって何回も言ってるのに…」。

共働きで忙しく、受験が迫る中、そんなモヤモヤを感じていませんか?

でも、実はその“やる気”は、子どもの心だけでなく脳の働きと大きく関係しています。

NLPと脳科学、そして19年間の教育現場で得た実践知見から、子どものやる気を無理なく引き出す方法を紹介します。中学受験期にありがちな先延ばしや自己コントロールの難しさ、親子で取り組むタスク管理の工夫など、共働き家庭でも実践できる方法を具体的に解説していきます。

目次

- 小さな成功体験の積み重ねで“やる気回路”が育つ!

- 「自分で決める」経験が前頭前野を育てる

- 親も一緒に学ぶ姿勢が子どもに伝わる

- 先延ばし癖は“今すぐ報酬”に打ち勝つ工夫で変えられる

- 自己コントロール力は“短い我慢”の積み重ねで育つ

- 共働きでもできる!親子で育むやる気の習慣

- まとめ:脳を味方にすれば中学受験はもっと前向きになる

- 参考文献・科学的根拠

小さな成功体験の積み重ねで“やる気回路”が育つ!

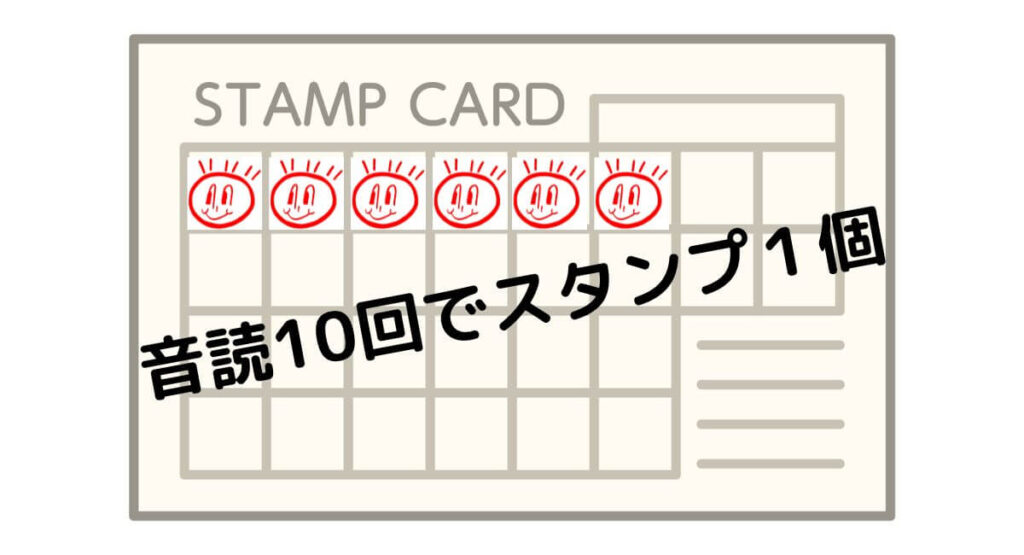

線条体を活性化させる「スタンプラリー式学習」

脳の中には“やる気ホルモン”と呼ばれるドーパミンの分泌を司る「線条体(せんじょうたい)」があります。

この部分は、達成感や褒められる経験、ごほうびへの期待で活性化され、勉強への意欲が自然と高まります。

ドーパミンは脳の「報酬系」に関与し、「これをやると嬉しいことがある」と予測した瞬間に分泌されます。この仕組みをうまく活用すれば、先延ばしや無気力も徐々に改善されていきます。

✅ 我が家で成功したスタンプラリー習慣:

- 音読10回でスタンプ1個

- 計算プリント1枚でスタンプ1個

- スタンプがシート1枚分貯まると、好きな本を1冊購入

このルールは、子どもにとって明確で、目に見える成功体験を積み重ねることができ、大きなモチベーションにつながりました。

❌ NGパターンとその理由

| NGパターン | 脳科学的な問題点 |

|---|---|

| 一度のごほうびで大きな報酬を与える | 線条体の活性は継続せず、習慣化しにくい |

| 結果だけを褒めて過程を無視 | 小さな成功体験を認識できず、モチベーションが育たない |

| シールや報酬で「釣る」だけに頼る | 外発的動機付けに偏り、内発的やる気が低下(アンダーマイニング効果) |

「自分で決める」経験が前頭前野を育てる

計画を立てる脳=前頭前野を刺激しよう

前頭前野(ぜんとうぜんや)は、脳の“司令塔”とも言われる部位で、目標設定、自己コントロール、先延ばし防止、タスク管理などに深く関わります。この前頭前野は、10代までに大きく成長する領域でもあり、意識的なトレーニングによって発達を促すことができます。

たとえば、「今日はどこからやる?」「どの順番がやりやすい?」という問いかけは、前頭前野を活性化させ、やる気や自発性を引き出す鍵になります。

とはいえ、中学受験期の学習は膨大なタスク量を含み、子どもが自力で全体の学習計画を立てるのは現実的ではありません。私は、基本的な計画設計は親主導でよいと考えています。親が全体スケジュールと1日のノルマを設計し、その日の学習の「どこから取り組むか」「どう進めるか」を子どもに選ばせる。このように“枠は親が整え、選択肢は子どもに渡す”という設計が、現実的かつ脳科学的にも有効です。

また、心理学で知られる「自己決定理論」では、人がやる気を感じるためには「自律性」「有能感」「関係性」が必要だと言われています。子どもが「自分で決めた」「工夫してできた」と感じることは、まさにこの理論にも合致しており、長期的な内発的やる気を育てる根拠になります。

✅ OKな関わり方

- 基本計画は親が作成し、実行の順番やペースを子どもに選ばせる

- 毎朝の学習計画を親子で確認・相談(タスク管理力を養う)

- 「自分で工夫してできたね!」と自己決定を認める

❌ NGな関わり方と理由

- 親が全て決めてしまい、子どもが思考停止になる → 自律性が育たず受け身になる

- 毎回上から指示 → 前頭前野が使われず、内発的動機が育たない

- 計画倒れのたびに責める → 振り返りと成長の機会を奪う

親も一緒に学ぶ姿勢が子どもに伝わる

私が出会った多くのご家庭で、「子どもが勉強しない」と悩む親御さんは、実は子どもに“学ぶ姿勢”を見せていないケースが少なくありません。

私自身も、自分が学ばずに子どもに勉強を強いることに疑問を感じたひとりです。

だからこそ、親である自分も何かを学ぶ時間を子どもと共有するようになりました。

私の父や祖父がそうであったように、「学び続ける大人の姿」は子どもにとって何よりの教材です。

「本当の勉強は社会に出てから必要になるもの」という言葉を実感として伝えるには、まず親自身が学ぶ姿勢を持つことが一番の説得力です。

先延ばし癖は“今すぐ報酬”に打ち勝つ工夫で変えられる

脳の性質を知れば、無理なく行動を促せる

人の脳は「すぐ手に入る報酬」にとても弱くできています。たとえば「今スマホで動画を見る」ことのほうが、「1カ月後の模試で良い点を取る」よりも圧倒的に魅力的に感じてしまう。これは意志の弱さではなく、脳の性質。

中学受験では長期的な目標に向けて勉強を積み重ねる必要がありますが、子どもが目先の誘惑に負けてしまうのも当然といえば当然のことなのです。

だからこそ、脳科学の知見をもとにした工夫で、目の前の“すぐもらえる報酬”をうまく活用することがカギになります。

✅ OKな関わり方

- 宿題を「1分でできる」くらいに分解する(タスク管理)

- 達成ごとに小さなごほうび(好きなシール、声かけ)で線条体を刺激

- タイマーを使って「15分だけやってみよう」など短期集中に切り替える

❌ NGな関わり方と理由

- 「ダラダラしないでやりなさい!」と抽象的な命令 → 脳が目標を明確にできず行動に移れない

- 達成感が得られるタイミングが少ない → ドーパミン分泌が不十分でやる気が維持できない

- できなかったことばかりを責める → 前頭前野の抑制が進み、自己肯定感が下がる

先延ばしを責めるより、「すぐに達成感を得られるしくみ」を用意すること。

これが、やる気を引き出し、自然と継続できる環境づくりにつながります。

自己コントロール力は“短い我慢”の積み重ねで育つ

前頭前野と線条体の連携がカギ

子どもが「今は我慢して、あとで楽しもう」と思える力、それが“自己コントロール力”です。

この力は、前頭前野と線条体の連携によって発揮されます。いわゆる「マシュマロ・テスト」で有名になったように、目の前の欲求を抑えて将来の報酬を選べるかどうかは、学力だけでなく社会性や人間関係にも深く関わります。

中学受験はまさにこの力を必要とする場面の連続。

一時的な楽しみよりも、将来の目標に向けて頑張る力を育てるには、親のかかわり方が大きな影響を与えます。

✅ OKな関わり方

- 「5分間だけ集中しよう」など、短い我慢の成功体験を積ませる

- 我慢できたらすぐに共感とフィードバック:「頑張れたね!」

- 我慢できなかったときも、「じゃあ次はどうしたらできる?」と一緒に対策を考える

❌ NGな関わり方と理由

- 「なんで我慢できないの!」と感情的に責める → 扁桃体が刺激され、前頭前野の抑制が進む

- 我慢できなかった失敗を責めるだけ → 自己肯定感が下がり、再挑戦する意欲が減退

- 我慢のあとに報酬がない、もしくは過度に遅れる → 線条体のやる気回路が活性化しにくくなる

大切なのは、“少し我慢してできた”を実感できる仕組みを作ること。

長期目標を達成するために必要な自己コントロールは、日々の関わりの中で確実に育てることができます。

共働きでもできる!親子で育むやる気の習慣

忙しい中でも“心を通わせる時間”を意識して

共働き家庭では、親も時間や心の余裕を持つことが難しくなりがちです。

けれども、短い時間でも子どもの努力に気づいて言葉をかける、親自身も学ぶ姿勢を見せる——そんな小さな行動の積み重ねが、子どものやる気を支える大きな土台になります。

✅ OKな関わり方

- 「ママも今日は○○を頑張ったよ」と努力をシェア

- 「今日できたことある?」と声をかけて短く会話を交わす

- 「どうしたら良くなると思う?」と子どもの考えを引き出す共感的な対話

❌ NGな関わり方と理由

- 話しかけても無反応、常に仕事優先 → 子どもの自己肯定感と親子の信頼関係が揺らぐ

- 「どうせできないでしょ」と決めつける態度 → 期待されないことが、やる気を奪う

- 比較や嫌味で動かそうとする → 扁桃体が刺激され、ネガティブな感情が先行する

大切なのは、“時間の長さ”ではなく“心の温度”。

共働きだからこそ、親のひと言やふるまいが子どもの未来に大きく響くのです。

まとめ:脳を味方にすれば中学受験はもっと前向きになる

中学受験という長丁場において、子どもが「やる気を出す」「自分で動く」状態をつくるには、親の関わり方がカギになります。

やる気は根性ではなく、脳の仕組みによって引き出されるもの。線条体のドーパミン、前頭前野の計画力、自己決定理論による内発的動機づけ——これらを日々の習慣に落とし込むことで、親子で笑顔の増える中学受験生活が実現できます。

一方で、「すぐにできるようになる」魔法の方法はありません。

大切なのは、毎日ほんの少しずつ、“やる気が育つ環境”を整えることです。

親も一緒に学び、共にチャレンジする姿を見せながら、子どもの“やる気スイッチ”を自然に押せる関わりを目指していきましょう。

参考文献

- 東北大学加齢医学研究所「前頭葉の働き」

- 慶應義塾大学医学部「やる気スイッチの脳科学」

- 心理学者デシ&ライアン「自己決定理論」

- 日本神経科学学会『報酬系の神経科学』

- マシュマロ・テスト(W.ミシェル)

- 『先延ばし癖の脳科学』Frontiers in Psychology誌

- 家庭教育学会誌「親子関係と自己肯定感」

ここまで読んでくださったあなたへ。

ブログでは書ききれない具体事例や声かけのコツを、

週1回のメルマガでお届けしています📩

テーマはひとつ。

👉 「ママが整うと、子どもは伸びる」

・やる気を引き出す関わり方

・親子関係がラクになる考え方

・仕事と中学受験の両立ヒント

を、実践しやすくお伝えします。

🎁 登録特典プレゼント

声かけ集/セルフケア/親子関係診断

👇 無料登録はこちら 👇

成合弘恵(なりあいひろえ)

ヒロ・スマイルコーチング代表/中学受験ライフコーチ

NLP上級プロコーチ NLPマスタープラクティショナー 教育カウンセラー

明治大学文学部卒業 千葉在住 茨城出身

大手進学塾での中高受験指導(開成高,筑波大付属高多数)公立高校教諭,私立中高講師と渡り歩き,教育界での経験は29年以上。長男は東大卒,次男は慶大在学中。二人の息子の元中学受験ママ。学校現場では、主に教育相談、特別支援教育コーディネーターを担当。公立高校在職中からカウンセラーとコーチの資格を生かし、のべ2800回以上生徒にカウンセリング面談を実施。教育現場で対応した保護者はのべ2200名以上、教えた生徒のレベルは、最難関レベルから教育困難校まで幅広い。ママを笑顔にすることで子どもを笑顔にし、子どもたちが笑顔でいられる明るい世の中創りに貢献することがミッション。